クリエイティブな仕事に、これといった答えはない。数学の答えのように、どこかに決まったものがあれば、どんなに難しい問題でも、ある意味、それはやさしい。

ところが、絵を描いたり、デザインをしたり、また文章を書くことでも、これが答えだ、というものはどこにもない。もし、そんなものがあれば、みんなが同じ答えを目指すはずだから、

成果はどれもこれもまったく変わらないものになってしまって、それこそクリエイティビティを欠いたものになってしまうだろう。

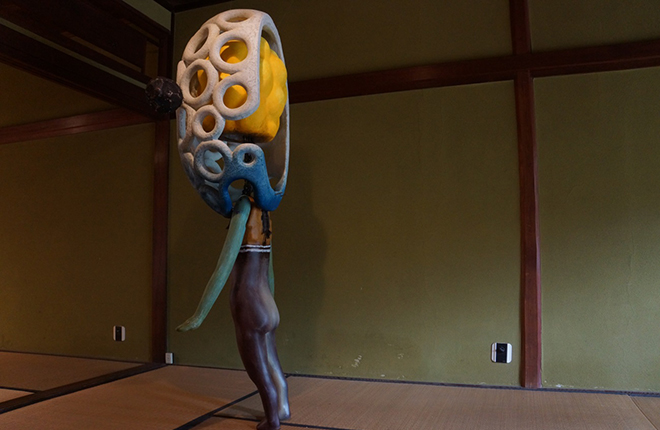

では、画家たちはどこで描くことをやめ、デザイナーはどこで「これで完成だ」と決めているのだろう。確か、レオナルド・ダヴィンチは、

死ぬまで「モナリザ」に手を入れていたと言うし、日本の洋画家、長谷川潾二郎(はせがわりんじろう 1904~1988)は、一匹のネコの絵を六年間かけて描き、

ついに猫の寿命の方が尽きて、顔の右側のヒゲだけ描き残している。ヒゲの何本くらいかは、どうにでもなったような気がするのだが。

こうした天才たちの仕事ぶりに比べれば、私もふくめて凡人の仕事は、どうしたって途中下車ということになる。「まあ、こんなところか」といった具合だ。

ただ、こんないい加減な筆のおき方でも、やはりどこかで終止符を打つタイミングというものがなければならない。

コピーライターの仲畑貴志(なかはたたかし)さんは、この踏ん切りを、「腑に落ちる」という言葉で表現している。いい言葉だ。

たしかに、それが本当の答えだとわからないなりに、なんだかそれらしきものにたどり着いた感じがすることがある。中畑流にいえば、それが腑のありどころかもしれない。

そして、こうした腑の落ち方は、芸術やデザイン作業のような小むつかしい作業の場面だけでなく、私たちの日常でも、けっこうあるような気もする。

例えば、コンビニで新しく出た商品に、さっと手を伸ばすときでも、やはりこの「腑」が顔をのぞかせているような気がする。「うん、これおいしそう!」―まだ食べたこともない、

誰もおいしいなんて保証してくれないのに、私たちの「腑」が、さっと背中を押してくれるのだ。

そしてたぶん、天才たちの腑の落ち方は、こうした凡人の腑の落ちどころを、ちゃんと見越したところに落ちて行くのではないだろうか。