「うどん県」、そして「ひこにゃん」と言えば、近年の地方発PR企画のメガヒット商品。その二つのプロジェクトに関わってきたのが、殿村美樹(とのむら みき)さんだ。それだけではない。昨年は「絆(きずな)」で話題をまいた、年末恒例の「今年の漢字」の、スタート時の企画者も殿村さんだと聞けば、おそらく、みなさん「えっ、どんな人?」と身を乗り出すに違いない。地域創生が叫ばれる時代、地方を元気にするために全国を駆け巡る、今、もっとも元気印の女性である。

―殿村さんは、PRの専門家でいらっしゃいますが、まず基本的なことから、PRと広告の違いについておうかがいしたいのですが。

殿村―広告というのは、メディアが販売しているスペース・時間枠を買って、自社の情報を「主体的」に伝える作業を言います。それに対して、PRは、メディアの記事や番組に情報をとりあげてもらって、自社の情報を「客観的」に伝える作業です。私は、この違いをイソップ童話の「北風と太陽」の話になぞらえて説明しています。北風は旅人のマントを脱がせようと、強い風を吹きつけるのですが、旅人はかえってマントをしっかりと握りしめてしまいます。つまり、広告はたくさんのお金を使って、なんとか消費者を振り向かせようとするのですが、なかなか思うようになりません。一方、PRは太陽の役割を果たします。暖かい陽の光を旅人に降りそそぐことで、旅人自身がマントを脱いでくれるのです。PRは、自然とお客さん自らがこちらを振り向いてくれるような仕掛けと言ってよいでしょう。

―「ひこにゃん」の例をはじめとして、あまり広報予算を持ち合わせない地域の人たちは、どうすれば全国の人が振り向いてくれるような上手なPR企画ができるのか、ぜひ聞きたいところだと思うのですが。

殿村―ベースとして、近江商人の「三方よし」の精神を常に忘れないことだと思います。つまり、売り手よし、買い手よし、世間よし、の精神ですね。自分たちだけが得をしようなどと思ってはいけません。そして、世間(社会)とコミュニケーションする場合に、必ず「共通認識のテーブル」を持つことも大事です。自分たちが言いたいことを、時代の雰囲気や、そのときどきの世相、季節感などに合わせてコミュニケーションすることがコツです。つまり、こちらから発信するメッセージが、社会や消費者にとって共感できるテーマ性を持つかどうか、また、それを語る場合でも、10文字以内でコンパクトにまとめること、そしてインパクトのあるビジュアルなどもコツのひとつです。

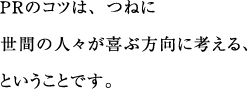

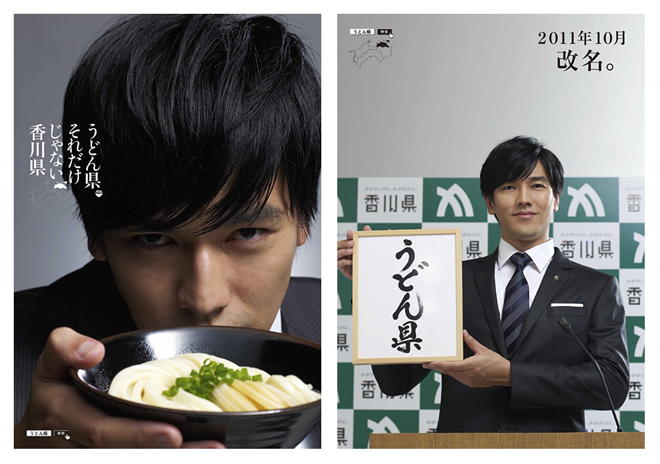

―大ヒットした「うどん県」のPR企画でも、いろんなご苦労があったのでしょうか?

殿村―ありましたね。最初から、つまずきました。プロモーションビデオの発表を、東京にある香川県の食べ物屋さんで実施したのですが、メディアがほとんど集まりませんでした。そこで、情報発信力のある何人かのカリスマブローガーたちにもビデオを見てもらって、彼らのブログに書いてもらい、そこに動画のアドレスを入れてもらったのです。そこで初めて火がついて、翌日には、県の広報サイトのサーバーがダウンしてしまいました。そして今度は、このダウンした内容を知らせる配信記事がマスメディアの注目をひいて、どんどん全国の人たちに広まっていったのです。

―いくつかの事例と合わせて、もう少しPRのコツについてうかがいたいのですが。

殿村―ひとつは、やはりその時々の世相を反映したものというか、社会の動きに合わせることが必要だと思います。日本漢字能力検定協会の「今年の漢字」が始まったのは1995年で、この年は、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件の起こった年です。「今年の漢字」は、毎年大みそかに、京都の清水寺の森貫主(かんす)に書いていただくわけですが、実は、この字は、清水寺の御本尊の千手観音様に奉納されるものなのです。95年は「震(ふるう)」だったのですが、何か一字にその年の思いをこめて、また翌年の幸せを願うという手法が、ちょうどみなさんの気持ちにぴったり合ったのだと思っています。

―他にもいくつかあれば、お聞きしたいのですが。

殿村―つねに世間が喜ぶ方向に考える、というのもコツのひとつかもしれませんね。例としては、三重県のサンマのPRがあります。サンマといえば、東北や北海道で獲れる、脂がのったサンマが有名ですが、三重県の沖で獲れるサンマはその脂が落ちてしまっているのです。だから地元の人しか食べない。それを何とかして売り出そうというのです。そこで考えたのが「ダイエットサンマ」。つまり、ダイエットはしたい、でもサンマは食べたいという人には、ぴったりのサンマというわけです。大ヒットしました。

―でも、いろいろやっていらっしゃると、思いどおりに運ばないということも少なくないと思いますが。

殿村―そおっしゃるとおりで、そういった時には、いろいろと手法を変え、粘り強くやってみることです。思わぬことが起こって、良い方向に進むこともありますから。岡山の「まるごとトマトゼリー」の場合がそうでした。これは、私が仕掛けたわけではなく取材させていただいたものですが、面白いのでお話します。商品は岡山名産の大きなトマトを、まるごとゼリーにしたものですが、これもしばらくは売れませんでした。ところが、東京丸の内のショップに並べたところ、OLのみなさんがランチとしてどんどん買っていってくれたそうです。大きなトマトですから、食べごたえはありますし、美容にも良い良いということで、思わぬヒットにつながりました。試行錯誤しながら、あきらめずに辛抱強く続けることも大切です。