昨年の長浜は、NHKの大河ドラマの主人公の「お江」人気で盛り上がった。でも、長浜といえば、やっぱりガラスの町。その「黒壁スクエア」で、長浜オリジナルのガラス制作にたずさわる作家さんが何人かいる。浅井千里(あさいちさと)さんもその一人だ。浅井さんの作品の特徴は、流れるようなストライプの入った作品だが、今回お訪ねした制作の現場は、男性でもたじろぐような高温重労働の空間だった。そこでわかったのは、そのさわやかな笑顔とはうらはらに、強靭なパワーを秘めた人だということ…。

―まずは、浅井さんが、ガラスづくりを始められたきっかけから教えてください。

浅井―出身は名古屋ですが、高校では日本画を勉強していました。でも、何となく物足りなくて。何か、かんたんには出来ないことに挑戦したくなって、それでガラス器づくりへの挑戦が始まったのです。

―ガラスづくりの仕事って、やはり大変なのでしょうね。

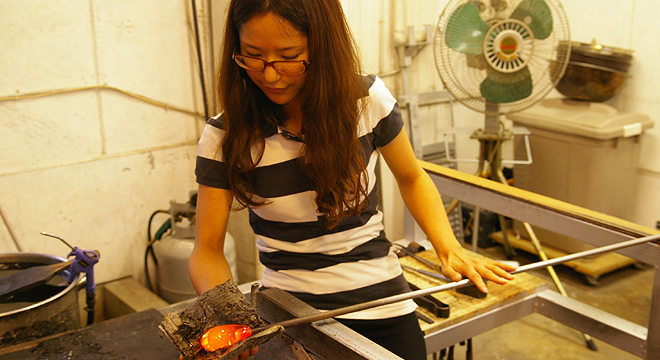

浅井―私は倉敷芸術科学大学で学んだのですが、クラスの人数は40人くらいでした。ただ、大学を出てからも、ガラスづくりの仕事に就いた仲間は十数人で、今でも続けている仲間は5人くらいでしょうか。というのも、たいへんな体力が必要なのです。寒い季節でも、工房の室内は30度くらい、窯の前だと40度くらいで、真夏だと50度くらいまで上がりますから。朝の9時に工房に入って、お昼休みの1時間をのぞいて、夕方の6時までこうした環境にいるのですから、慣れるまでは大変ですね。それに、1メートル20センチくらいある金属の竿を、ずっと持ち続けるのもけっこう大変なのです。竿の先にガラス玉がくっ付きますから、その分、手元はずっしりと重くなります。それに、注意して見ないと気づかないかもしれませんが、指先でつねに竿を回し続けていなければいけないのです。そうしないと、重力で柔らかいガラスがすぐ下に垂れてしまいますから。

工房で作品づくりにはげむ浅井さん

工房で作品づくりにはげむ浅井さん―コップや器などを作るときは、息を吹きこんで膨らますわけですが、肺活量なども要るのでしょうか。

浅井―下手なうちはとくに、息を吹きこむパワーが要りますね。というも、ガラスの扱いに慣れてくれば、ガラスがまだ柔らかいうちに細工ができるようになるのですが、最初のうちは、柔らかなガラスを思いどおりに扱うことがむつかしいのです。そうすると、固くかたまったガラスを吹かなければいけませんから、それだけ肺活量が必要になるのです。でも、技術が身についてくると、そうでもなくなります。

―浅井さんの作品の特徴である、ストライプの作品の作り方を教えていただけますか。

浅井―専門的には、こうした技法はケインワークと呼ばれていて、イタリアで開発された技法です。かんたんに言うと、別に作ったケインと呼ばれる色ガラスの棒を、透明なガラスにくっ付けていきます。そして、そのケインをよくなじませてから、ねじったり、ひっかいたりして紋様を作っていくのです。

―浅井さんにとって、ずばり、ガラスの魅力って、何なのでしょうか。

浅井―単純ですけど、透明ということに尽きると思っています。そして、ガラスの透明な魅力を最大限に発揮させるのに、二つのことがあると思っています。ひとつは、ガラス器づくりは、あくまでも引き算だということ。私もガラスに色を乗せていきますが、それが透明感を失わせるようだと、ダメだと思っています。いくらたくさんの色を乗せていっても、それは、ぎりぎりまで引き算した必要最低限のものでないといけないと思っています。そして、もうひとつの透明なガラスの魅力は、水でもジュースでも、その中に何か入れたときにはじめて、それが器として完成するということです。透明な器と、中に容れたものが、いっしょに美しく見えることです。これがガラスならではの魅力だと思っています。

―ということは、浅井さんの場合、生活の中で使われるガラスづくりを目指すということになるのでしょうか。

浅井―そうです。だから、どこかに飾って大切にしてもらっても、それがホコリをかぶっているのではないかと思うと、少し悲しくなりますね。使ってもらうのが、一番うれしいですね。

―これからの目標というか、何か目ざしていられるようなことはありますか。

浅井―ガラスづくりの世界にも、まだ、こんなに先の領域があったんだ、と、誰もが驚くような作品を作ってみたいですね。これまでのガラス工芸の歴史を見ていると、すばらしい作品は、その美しさに加えて、いったいどうやって作ったのだろうと、私たち作り手さえ驚かせる作品がたくさんあります。いつか私も、そういう作品が出来ればと夢見ています。