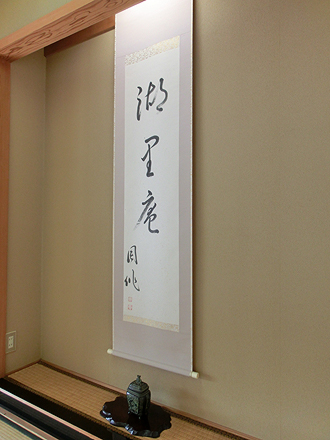

鮒寿しは、滋賀県を代表する食べ物。中でも「魚治(うおじ)」は、開業、天明四年(一七八四年)という、老舗の鮒寿し店。その七代目を継ぐのが、左嵜謙祐(ささきけんすけ)さん。お店は、湖北、海津の町にある。「湖里庵」は、「魚治」の向かいにある懐石料理店。店の名前は、鮒寿しをこよなく愛した小説家、故遠藤周作氏による命名で、遠藤氏の愛称「狐狸庵」にちなんだ名である。美食家として知られた氏をして、東京からわざわざこの地に足を運ばせた味は、もちろん絶品である。

―左嵜さんが、このお店を継がれるために修行を始められたのは、いつごろからでしょうか。

左嵜―大学を出てすぐ、ご縁のあった京都の老舗の懐石料理屋さんに修行に出ました。大学を出たてというのが、実は、ギリギリの段階だったのです。この世界では、舌は二十歳くらいで固まると言われています。それを超えては、味の修行がむつかしいと言われています。歳をとってからどんなに教え込まれても、繊細な味を見極めるのはむつかしい。一番良いのは、中学を出てすぐくらいで修行を始めることでしょう。その時期までに、微妙な味のものを食べておかないと、舌がにぶります。そのため、私の小さいころ、親は私をファストフードに連れて行かなかったようです(笑)。

―江戸時代から続くお店を継ぐ大変さというか、そういうものはなかったですか。

左嵜―重責は感じていませんでしたね。家を継ぐかどうかは、私の判断に任せてもらいましたから。

「魚治」鮒寿し

「魚治」鮒寿し―では、「魚治」の鮒寿しづくりについて、教えていただけますか。

左嵜―鮒寿しは、春に子持ちの鮒を処理し、夏の土用の頃まで塩漬けにします。それを、ご飯といっしょに漬け込んでゆきます。「魚治」では、この本漬けの期間が、二年から三年くらい。長めに本漬けをするのは、湖北の寒さの中で、低温熟成の期間を過ごさせるためです。

―最近、鮒寿しにするニゴロブナの獲れる量が減ってきていると聞いていますが。

左嵜―そうですね、ひところかなり減った時期もありましたが、最近ではまた少し増えてきているようです。もちろん、「魚治」の鮒は、すべて琵琶湖の固有種であるニゴロブナです。このあたりは、琵琶湖でも一番、水深が深いところなので、その分、身が引きしまっているんです。それにニゴロブナは、他の鮒にくらべて、漬けることで骨がずっと柔らかくなります。また、卵のキメが細かいというのも、ニゴロブナに勝るものはないというのが理由です。

そして、うちの店で使う鮒は、卵をはらんだ二月、三月のものに限っています。それより後の時期の鮒ですと、卵が大きくなって、食べたときの触感がパラパラしたものになるのです。だから、「魚治」の鮒ずしの卵は、非常にキメ細かいものになっています。加えて、その季節を過ぎると、卵の方にどんどん栄養がいってしまい、鮒自体の味が落ちるというのもその理由です。ただ、鮒寿しの味の決め手は何かと言われれば、自然に任すこと。これが一番ということになります。その自然の守(もり)をするのが、私の仕事です。

鮒寿しのチーズ包み

鮒寿しのチーズ包み―自然に任せるのがコツ、という点をもう少し詳しく説明していただけますか。

左嵜―鮒寿しについて語るには、必ず、「どこの蔵の鮒寿し」という表現になります。理由は、そこの家の鮒寿しを漬ける蔵の違いで、味が違ってくるということです。それぞれの蔵に住んでいる乳酸菌の違いで、味がまったく変わってくるのです。「自然に任せる」というのは、そういうことです。その意味からいえば、「魚治」の乳酸菌は、二百数十年続いた菌で熟成させるということです。そのため、家族以外は絶対に蔵には入れません。また、かつての蔵の改修のときも、時期を変えて蔵の半分ずつに手を入れるようにして、伝来の乳酸菌を絶対に絶やさないようにしました。

―東京方面からのお客さまも多いとうかがいましたが。

左嵜―県内、県外を問わず、お客様にお越しいただいています。例えば、東京から新幹線で夕方「湖里庵」に来られて、七時すぎくらいまでお店にいらっしゃって、また京都経由で東京に帰られるというお客さまもいらっしゃいます。これも、遠藤周作先生が、出版社の方々にお店のことを広く伝えていただいたおかげだと思っています。遠藤先生が亡くなられた後も、奥さまはときどき、お店にお見えになっていらっしゃいます。これからも遠藤先生が愛して下さった味を、しっかり守っていこうと思っています。

遠藤周作氏による「湖里庵」の掛け軸

遠藤周作氏による「湖里庵」の掛け軸料理がすっかり終わった後、ご主人の左嵜さんが座敷に挨拶に来られた。思っていたよりも若いご主人だなという感じと、「一本筋の通った人だな」というのが、そのときの印象だった。どんな職種であれ、一分のスキもない仕事をしている人には、その真剣さが顔に出るものである。夏には、びわマスを食べにお店を訪れることを約束して、インタビューを終えた。