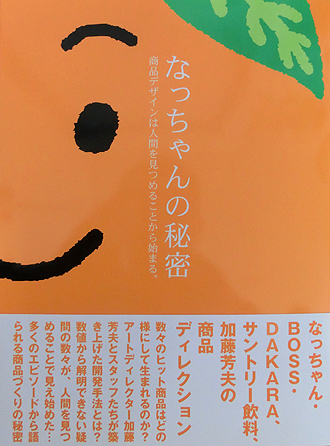

なっちゃん、鉄骨飲料、BOSS、DAKARA, 伊右衛門、プレミアムモルツ、金麦、と、誰でもが知っているサントリーの飲料のヒット商品パッケージを次々と産み出してきたパッケージデザイナーの加藤芳夫(かとうよしお)さん。これだけのヒット商品、ベストセラー商品を作り続けた人は、パッケージデザイン界だけでなく、デザイン界全体を見渡しても、そんなにはいない。そして、クリエイターであると同時に、スタッフの能力を最大限に発揮させる名ファシリテイターでもある。

―まず、商品にとってのパッケージの役割から聞かせてください。

加藤―飲料に限らず、商品全体にいえることですが、商品に手を出す前は、人間はマイナス状態。飲み物でいえば、ノドがかわいているというマイナス状態なんですね。それを何らかの商品やサービスで、ゼロもしくは、プラスのところまで持っていってあげる。そこではじめて、「ああ、次もこの商品を買おう」ということになる。そのプラスにする力の中には、商品そのものが提供する機能もありますが、パッケージデザインで作られる、おいしそうとか、カワイイとかいうイメージ部分もあるんですね。それが役割だと思います。

―パッケージデザインというと、ちょうどグラフィックとプロダクトデザインの中間にあるような感じなのですが、とくにパッケージデザインならではのコツのようなものはあるのでしょうか。

加藤―コツですか。僕は服と同じだと考えています。服も人間を包んでいるようで実は、内側から、その人の個性が滲み出したものじゃないと似合わないですね。それと同じで、中身の商品の本質を外側に取り出す。これがパッケージデザインのコツです。それと、あんまり完璧につくられたデザインは良くないですね。ここがグラフィクデザインと違うところ。グラフィク専門の人が作ったパッケージはすぐわかります。完璧だけど、おいしそうな感じがしない。食べ物のデザインは、泥のついた大根じゃないとダメなときがあるんです。整理されすぎた、きれいなデザインじゃ売れない。だって、泥のついた大根の方が、ずっとおいしそうでしょ。

―サントリーさんの場合、経営者の方々も、みんなデザインや広告に詳しそうで、えらい人たちと意見が合わなかった場合は、どうなさるのですか。

加藤―チームで仕事をするようになって、妙に自信が出てきました。みんなで、あらゆる点について、詰めに詰めていますからね。社長から何か言われても、絶対にひるみません。だって、そこで折れたら、がんばってくれたチームのみんなに悪いでしょ。ぜったいに自分たちの意見を通します。

―これだけのヒットを飛ばしてきた加藤さんのアイディアが浮かぶ瞬間って、どういう感じなのでしょう。

加藤―その瞬間は、やはりひらめきに近いものですね。BOSSのときのパッケージでいえば、開発チームの一人に一年目のデザイナーがいたんです。彼の着ていたトレーナーにヒントがありました。それを見て、なんとなく感じるものがあったので、そのデザイナーに、おじさんの顔のあるマークのデザインを指示したんのです。今ではとうとう、そのおじさんがサントリーのシンボルみたいになってしまった。「なっちゃん」のときは、僕はそのころ、大阪のデザイン部にいたんですが、東京での会議に向かう途中の新幹線の中で浮かんだネーミングです。そのころのデザインスタッフに、下の名前が「由紀子」という女性社員がいたんです。そのゆきこさんに、「冬生まれですか」ときいたら、やはりそうだという。オレンジジュースは、やはり夏の飲み物ですから、よし、なっちゃんで、夏らしく行こうと。

―伊右衛門のときは、どうだったのでしょう

加藤―ご存知のように、伊右衛門は、福寿園さんの初代の方のお名前です。このお名前を使わせていただくまではたいへんでしたが、コンセプトが伝統の味でしたから、創業者の方の名前を超えるネーミングをしのぐものはなかった。それと、竹の形状のデザインのパッケージですが、竹の持つ日本的なイメージがあるのと、昔の人はみんな、竹に飲みものを入れて歩いていたんですね。ただ、それとは別に、竹という斬新なデザイン形状が実現できた理由が、実はもうひとつあるんです。伊右衛門の場合、無菌充填という手法をとっていまして、ふつうやるように、最後にパッケージの外側から熱を与えて殺菌する必要がないのです。外からの熱で殺菌する場合は、液体が冷めるときに収縮してパッケージが変形してしまうから、それに耐えるために、形が制限されます。伊右衛門の場合は、その制約を変える革新をした。そこで、自由な発想でスタートできたところが幸運でした。

―最後に、これまで、ヒットメーカーとして心がけて来られたことがさらにあれば、教えてください。

加藤―ひとつは、いつも自分自身が消費者だということを忘れないこと。どうしてもモノづくりには、開発者としての手前勝手な意識が先行しがちです。こんな機能を商品に持たせれば必ず売れるはずだ、といった具合にです。だから、「こんな飲み物、自分だったら買うだろうか」という気持ちを常に忘れないこと。そうした自分自身を冷静に見つめる目も欠かせません。その自分を見つめる目を持つこと、私はこれを自分自身を見つめる「第三の目」と呼んでいます。そして調査データや、実際に消費者になってくれそうな人の意見を、できるだけたくさん聞いてまわることなどです。意外に、自分では思いもつかなかったようなことがわかることがあります。この第三の目と、自分の正直な気持ち、この両方を大切にしています。