間伐材の杉をプレス成型させて作られたバッグ「monacca」。木製のバッグという発想自体が斬新そのものだが、その造形美も見事。一度見たら、忘れられないこのバッグのデザイナーが、島村卓実(しまむらたくみ)さん。この滋賀県でも、彦根の漆技術とコラボレーションし、カフェにまつわる製品シリーズ「CHANTO?シャント」を制作。もともとはカーデザイン出身の島村さんだが、モノづくりのデザインはもちろんのこと、マーケティングからプロモーション分野まで目配りできるオールラウンドプレイヤーだ。

―デザイン作業で一番大切なことは、何だとお考えですか

島村―やはり、トータルデザインということだと思います。まず、それが実際に売れるかどうかというマーケットを考え、実際にデザインして作って、流通を考え、価格づけをして、さらにプロモーションの手法まで考える。これがトータルデザインという意味です。

―そうしたやり方は、ふつうのデザイナーの方の関わり方とまったく違いますね。

島村―そうかもししれませんね。私のビジネスの仕方として、100万個単位のロットでの販売が見込める場合は、通常のロイヤリティビジネスを行うこともありますが、別のビジネススタイルをとる場合もあります、例えば、私もいっしょに開発のコスト負担をし、共同制作のようにして、私の利益を出していく型式をとることも少なくありません。そのためには、最初から徹底的に市場を調べ、どこにどんな商品を、どのくらいのコストと時間をかけて、どのくらいの価格で出せば、どの程度売れるかという目算を綿密に立てます。

海外でも広く注目された木製バッグ「monacca?モナッカ」

海外でも広く注目された木製バッグ「monacca?モナッカ」―島村さんは、滋賀県の漆塗りの伝統工芸の方ともいっしょにお仕事をなさっていますが、地域の職人さんたちが、モノづくりをされるにあたっても、そうした感覚が必要だと。

島村―まさに、自分の立ち位置をきちんと把握できているかどうかだと思いますね。自分の商品を買ってくれる人はどんな消費者なのか、はっきり見えているかどうかです。今は、消費者の気持ちも変わってきているし、生活や用途も変わってきています。そして、自分たちの競合商品は何なのか。こうしたことがわからずに、ただ、私たちはすばらしい商品を作っています、というだけではいけないと思うのです。どこにマーケットの隙間があるのか、また、時代を超えて売れるものは何なのか、そのあたりを見極める力が必要とされているのだと思います。

―「monacca」も、間伐材を使用している点からみればそうだと思いますが、エコに関してかなり意識されたお仕事が多いように思いますが。

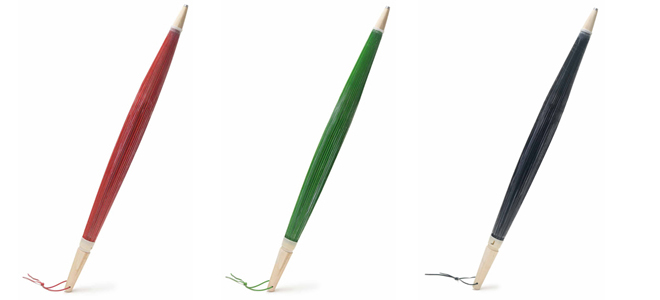

島村―前にクルマの会社にいたこともあるせいで、エコに対する意識は高い方だと思います。ご存じのように、クルマにとってエコの問題は切り離せません。例えば、今、和傘を作っているのですが、これは一本の竹から作られています。普通の傘は、バネ仕掛けで開くのですが、これはロック部分をはずすだけで、竹のしなりの力で開くのです。その意味では、ほんとうに自然の力を利用しているのです。また、自然素材という意味では、今、0.2ミリの厚さの木でできたランチョンマットを作っています。樹脂をしみこませてコーティングしてありますから、汚れにも強く、何度でも使えます。

京漆、京和傘の老舗とのコラボレーションでつくられた和傘「SINARU・WAGASA」

京漆、京和傘の老舗とのコラボレーションでつくられた和傘「SINARU・WAGASA」―この和傘もそうですが、私は島村さんのデザインの一番の特徴は、きれいな色彩にあると思うのですが、ご自身ではいかがですか、とくにその点を意識されているのでしょうか。

島村―色や質感は、デザインの中で非常に大切な要素と考えています。どんな良いスタイリングでも、色で失敗してしまうと台なしになってしまいます。私はカーデザインを長くやっていましたが、当時はまだ今のような分業体制ではなかったですから、スタイリングだけでなく、外装のカラーや、インテリアもやっていました。そのため、インパネ部分の表面の質感まで、いろいろと考えたものです。それが今、製品の質感やカラーリングを考えるときの、たいへん良い経験になっています。

―最後に、こうしていろいろなお仕事をされながら、今とくに、デザインに関して、強く感じられていることはありますか。

島村―私はマルチデザインと表現しているのですが、私の方から消費者に合わせるデザインをするのではなくて、消費者の方で、使い方を工夫して使ってくれることを意識してデザインしています。例えば、滋賀県の彦根漆の職人さんたちとコラボレーションして作ったカラフルな大型カップがありますが、そこに日本茶を入れて抹茶茶わんのようにして使ってもいいし、それでたっぷりのカフェオレを飲んでもよいわけです。かつては、隅々まで消費者のニーズを調べ、それにぴったり合わせて商品づくりをしていたのですが、そうした時代はもう終わったような気がします。

彦根漆塗りの技術を使ってつくられた大型カップ (chantoシリーズ)

彦根漆塗りの技術を使ってつくられた大型カップ (chantoシリーズ)