BIWAKOビエンナーレ・会期中レポート

三木サチコ「a piece of the world」カネ吉別邸

三木サチコ「a piece of the world」カネ吉別邸BIWAKOビエンナーレ・会期中レポート

9月15日に開幕した第5回BIWAKOビエンナーレ。前回は準備中の五個荘地区の作品を紹介したが、今回は、まさに開催中の近江八幡地区の作品を見てゆくことに(会期は11月4日まで)。今回もまた、印象的というか衝撃的というか、さまざまな出会いがあった。

このアートイベントのように、美術館展示ではなく、ふつうの生活空間で行われるインスタレーション作品は、一にも二にも、作品そのものと、それらが置かれた空間とのコラボレーションの出来が、成否のカギをにぎる。つまり、作品と空間がどこまで共鳴し合い、私たち見る者の心をゆさぶるかだ。

その意味で、カネ吉別邸で出会った三木サチコの作品は、築100年という、元材木商のお屋敷の座敷に、まるで宇宙から舞い降りたような不可思議な生き物たち(?)をならべて、私たちを別世界へと引き込む(写真)。例えば、床の間にはキノコがニョッキリ生えたようなオブジェが(ページトップ写真)。

おそらくこうしたオブジェたちが、今風の現代美術館の空間にでも置かれたなら、すっかりその中におさまり過ぎてしまい、よくある新しいゆるキャラのような、平板な作品になってしまったことだろう。古びた屋敷と異体たちが折りなす異空間が、私たちを不思議な世界へと誘い込む。

三木サチコ「a piece of the world」カネ吉別邸

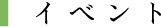

三木サチコ「a piece of the world」カネ吉別邸同じ、カネ吉別邸の土間空間につり下げられた田中誠人「リンネの夢」も、作品と空間性がよくマッチした出来ばえとなっている。クジラのような海の生物か、はたまた古代の恐竜の骨かと思わせるオブジェは、石の敷かれた床と、土塀の空間にしっくりとおさまって見える。気づくと、私たちの足元の床には、オブジェの竜骨が、まるで屋敷に姿を現した化けもののような影を落としているのだった。

同じく田中が、小田邸に置いた「エーミールに捧ぐ」も力作。こちらで繰り広げられるのは、金属ジャンク部品で作られた甲虫の標本群だが、「リンネの夢」の土着感とは違って、人工的な生物と生身の住居空間が、不思議な調和感をかもし出している。

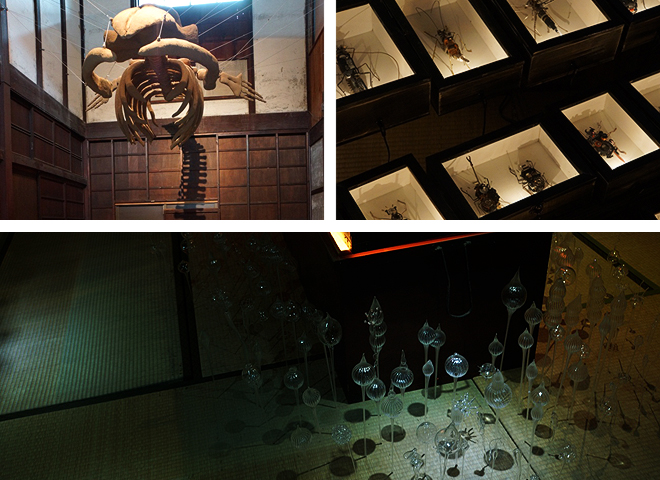

青木美歌は、前回とほぼ同様の作品「未生命の遊漕」を、まさに廃屋のような幸村邸に置いた。ほぼ真っ暗な廃屋の中に、たくさんの繊細なガラスのオブジェを配し、中心に櫃(ひつ)のようなオブジェを据えている。櫃のフタは半分ずれて、暗がりの中に唯一の光がもれ、それはまるで深い海底にひっそりたたずむ難破船の宝箱のよう。そして、ガラスのオブジェたちは、さしずめ、深海にただよう透明なプランクトンにも見えた。

左|田中誠人「リンネの夢」カネ吉別邸 / 右|田中誠人「エーミールに捧ぐ」小田邸 / 下|青木美歌「未生命の遊槽」幸村邸隠居

左|田中誠人「リンネの夢」カネ吉別邸 / 右|田中誠人「エーミールに捧ぐ」小田邸 / 下|青木美歌「未生命の遊槽」幸村邸隠居ポーランドからやって来たGabriela Morawetz(ガブリエラ・モラウェッツ)は、旧中村邸の座敷に、写真に見るような、天井と畳をつなぐいくつかの繊細な柱を置いた。モラウェッツの意図かどうかだが、円柱は西洋の建築に独特な構造物でもあり、それが重い石のそれではなく、かろやかな繊維の柱となっているところに、和の空間と西洋人である作者とのコラボレーションを感じさせた。

どの会場も、一歩、展示空間から外に出れば、ふつうの近江八幡の生活空間で、町の人たちや観光客が行きかっていることに変わりない。そして、こうしたビエンナーレの会期が終われば、ふだんの町に戻る。けれど、会場に足を運び、また、会期中であればこそ、不思議な世界との交錯を味わうことができる。

それは、夢のようでもあり、また、確かな現実でもある。ちょっと大げさにいえば、それは僕たちの生そのものであるとも言ってよい。堀端の道をバス停に向かいながら思ったことは、そんなことだった。

Gabriela Morawetz「between faces」旧中村邸

Gabriela Morawetz「between faces」旧中村邸