佐川美術館

佐川美術館

美術ファンならずとも、一度は訪れてみたい美術館、それが、守山市の琵琶湖畔にある佐川美術館。

その魅力はいくつかあげることができるが、まずは、美術館そのものの美しさ。私設の美術館は全国に数えきれないけれど、

こんなに広々とした、そして、まるで水面にでも浮いたかのような美術館はおそらくここだけ。琵琶湖を思わせる広い水面の出迎えは、

建物のエントランスをくぐる前から、訪れる人を胸おどる気持ちにさせてくれる。

二つ目は、近年、陶芸家の樂吉左衛門設計の茶室が増設されたこと。

美術館と水との関係がみごとに生かされた茶室空間は、ぜひ一度、訪ねてみたいところだ(事前予約が必要)。

三つ目の特徴は、画家の平山郁夫(ひらやまいくお)、彫刻家の佐藤忠良(さとうちゅうりょう)、

そして、茶室を設計した陶芸家の樂吉左衞門(らくきちざえもん)という三人の常設展示を、じっくりと見ることができるという点。

ひとつのコンセプトにしたがって、関連の作品を集めた美術館や、地域や時代を網羅した美術館、

特定の個人の作品を収集した美術館はいくつかあるけれど、絵画、彫刻、陶芸と、ジャンルの違った作家を、

そして、それぞれの作家について、きちんと作品全体を網羅したものはまれ。しかも、平山、佐藤、樂の三人は、みなそれぞれの領域を代表する作家たちだ。

例えば、絵画の世界にくわしい人でなくても、日本画家、平山郁夫(1930?2009年)の名前を知らない人は少ないはず。

また、絵を見れば、必ず「あ、この絵、どこかで見たことがある」という作家でもある。

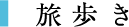

平山は、シルクロードを舞台とした作品シリーズで知られる。

それは、しばしばテレビ番組の映像で見聞きする素材だけれど、実際に平山の大画面を前にすると、迫力をもってせまってくる。

シルクロードのモチーフと平山の関係は、彼自身の若いころの体験にある。終戦の年の昭和20年、

中学生だった平山は、勤労作業中の広島で被爆する。その後遺症で健康を損なっていた彼が、二十九歳のころ発表したのが「仏教伝来」という作品。

それは、中国、唐の高僧、玄奘三蔵がインドから仏典を持ち帰る道すがら、シルクロードのオアシスにさしかかったところを描いたもの。

作品は院展に入選し、そして不思議なことに、この時期から、平山の病は回復へと向かい始める。

その後40年間、平山は、この仏教伝来の道にひかれるように、130回あまりシルクロードの地に通い、作品を発表し続けたのだった。

平山郁夫「楼蘭の朝」

平山郁夫「楼蘭の朝」平山の絵は美しく、素人にもわかりやすい。その理由はおそらく、

平山が生前に残した次のような言葉に求めることができるかもしれない―

「絵は、どうしても美しくなければ、絵とは言えない。絵は、ちょうど泥田に咲く蓮の花のような存在であるべきだ」。

彫刻家、佐藤忠良(1912?2011年)は、日本を代表する具象彫刻家。その特徴は何といっても、

対象に向かったときの、佐藤らしいまなざしの優しさにある。例えば、美術館にある、「演劇生」(写真)もそのひとつ。

やや伏し目がちなその表情は、おだやかでもあり、また、演劇にかける情熱を、ぐっと胸にひめた感じにも見える。

また、佐藤の代表作でもある「帽子・夏」の作品にしても、よくある裸婦彫刻とは、まったく違う。

つば広の夏帽子をまぶかにかぶった顔は、すぐにはうかがえず、それだけに、青春期の女性の少し複雑な感情が、よく表現されているように感じる。

ここでも、作家の残した言葉を紹介しておくと、佐藤が芸樹にかけた思いがよくわかるのでは―「僕は、はっきりと言う。

となりの人に対するいたわりのない芸術は、全部ウソだと思う。絵や彫刻は人間の愛情を作り出すもの。愛というとキザっぽいけれども、それが本当の芸術だと思う」。

こうした二人の偉大な芸術家の作品に、常設展示でつねに触れられる機会はめったにない。

左|佐藤忠良「帽子・夏」 / 右|佐藤忠良「演劇生」

左|佐藤忠良「帽子・夏」 / 右|佐藤忠良「演劇生」そして、もう一人のアーチストは陶芸家の十五代目樂吉左衛門。ここでの楽しみは、

樂吉左衛門の作品に接することができることと、彼が設計した茶室空間を、一度に楽しめるということ。

楽焼きは、京都、樂家が代々伝える陶芸の技法によって焼かれた茶碗。その特徴のひとつは、

手捻り(てびねり)という点。ろくろを使っていない分、まさに手で造形した感触がそのまま伝わってくる。

そして、楽茶碗といえば、初代の長次郎の作品に見られる漆黒の重厚な作品をすぐに思い浮かべるけれど、

展示室に並んだ十五代吉左衛門の作品は、どれも色彩や形も変化にとんで、むしろ現代アートを思わせる趣。

一方、茶室は、その斬新な空間構成で、一般的な市中の山居イメージとはうって変った目を見張る空間となっている。

観覧者は、まず美術館の湖面の下に潜り込んでいくような導線をたどって進んで行く。

最初に出合うのは、暗がりの中央に大きな一枚板のテーブルがでんと座った「寄付(よりつき)」の部屋。

テーブルの一枚板は、割れ目が入っていたらしきところを切り離し、二枚の板に見せている。

素材は、東南アジアからの輸入材「鉄刀木(タガヤサン)」。壁面は、コンクリート打ちっぱなしの仕上げで、

床にはオーストラリアの鉄道の枕木が敷かれている。大胆というか、茶室の寄付としては、もちろん破格のつくりに。

次の水露地と名付けられた直径6メートルの円筒形の切り抜き空間は、圧巻。筒状の壁面の上には、ぽっかりと青空が抜ける。

さらに進むと、蹲(つくばい)と小間の茶室「盤陀庵(ばんだあん)」のある空間へ。

越前和紙で囲まれたこの茶室に上がることはできないけれど、水底の茶室は、ひんやりと露を帯びたような小さなたたずまい。

そこから上に上がっていくと、八畳大の大広間「俯仰軒(ふぎょうけん)」が迎えてくれる。

そこで視界は、一気に水面上へと広がる。見る者の視線は、ちょうど、葦(よし)とヒメガマの植栽が広がる水面の高さに並び、

まるで、琵琶湖に遊ぶ水鳥のそれのように。

茶室の写真撮影は禁じられているので、ここでは、言葉だけの紹介となったけれど、

琵琶湖畔の茶室という環境に、見事な答えを出した十五代目樂吉左衛門の傑作であることは間違いない。

滋賀を訪れる機会があれば、事前予約の上、ここに足を運ばない手は絶対にない。

緑の植栽の向こうに見えるのが、茶室のある建物

緑の植栽の向こうに見えるのが、茶室のある建物